こんにちは。 今回は、当ホテルで11月から始まった「食品残渣の堆肥化等への実証実験開始」についてご紹介します。

- #つくる責任つかう責任

こんにちは。 今回は、当ホテルで11月から始まった「食品残渣の堆肥化等への実証実験開始」についてご紹介します。

食品ロスは、持続可能な世界を作るうえで解決すべき地球規模の問題です。家庭でも、意識していてもやはり食べ残しや冷蔵庫に 期限の切れた食品を燃えるゴミとして捨ててしまう時の”罪悪感”を感じている人は少なくないはず。食品ロスは単にもったいない だけではなく、将来的に懸念される食糧不足や、環境汚染に繋がる可能性が指摘されているのです。

当ホテルでは、これまで様々な取り組みを実践。例えば、パーティー会場での食べ残しを減らすための「3010 運動」や、 食べ残したら持ち帰る「mottECO(モッテコ)」。レストランやショップでは、もったいないから生まれた、余った生地や材料 などを使った限定商品「サステナブルピザ」・「ちょこまる」など。カサブランカでは何と、使用したフルーツの皮などを 「コンポスト」で堆肥にし、育てたミントで作った「サステナブルカクテル」の限定ドリンクなど、スタッフひとりひとりの意識も高めてきました。

今回ご紹介する実証実験は、こうしたひとつひとつの取り組みが実を結び、当ホテルが食品ロス対策への新たなステージへと歩み始めた画期的なニュースです。

11月6日、食品残渣の堆肥化・飼料化実証事業の実施に関する連携確認締結式が当ホテルで開催され、実証実験がスタートしました。連携する5社で協力して、ホテルで出る生ごみを堆肥化・飼料化する実証実験をし、この結果を地域資源を循環するモデルケースとして、九州全域への展開することを目指しています。

締結式では、協定経緯説明および事業概要説明のあと、事業確認書に5社がそれぞれに署名し、協定が成立しました。食品残渣の再資源化に向け、それぞれが保有する技術や知見を活かして取り組むことで、より最適な堆肥(飼料)の製造を目指しています。

■国立大学法人鹿児島大学

①学内・関係機関に所属する研究者とのコーディネート

②製造された堆肥及び資料の成分調査・分析及びデータ管理

■山元酒造株式会社

①処理機械へ投入する発酵促進剤(焼酎粕)の提供

■株式会社グリーナー

①処理機械の導入・撤去及び設置期間中の運用・管理・補修

②処理機械へ投入する発酵促進剤(米ぬか)の提供

③城山ホテルの作業にかかるフォロー

■サーキュラーパーク九州株式会社

①事業全体の調整・管理・フォロー

■SHIROYAMA HOTEL kagoshima

①実施場所の提供

②食品残渣の収集、管理

③高温発行乾燥処理機械への食品残渣・発酵促進剤の投入及び製造された堆肥・飼料の貯蔵、データ入力

締結式の後、ガーデンレストランホルト裏に設置された、高温発酵乾燥処理機械を見学しました。

ホルトの裏に設置した生ごみを堆肥化する機械は、一度に生ごみを100ℓ処理できる優れもの。約8~9時間でサラサラの粉状に変わります。処理機を開発した(株)修電舎の一瀬直行会長によると、出来上がった堆肥は土に帰すと、菌の好気性から眠っていた菌が動き出し土壌を活性化させるとのこと。この堆肥で土壌を健康に保ち、農薬や化学肥料を使うことなく、安心安全に品質も栄養価も高い作物を作れる、という夢のような本当のお話です。写真で会長が手にしている「枯草菌(こそうきん)」が高速発酵分解を促し、生成された二次製品は付加価値の高い肥料や飼料添加物として土壌や池の再生に活用できることが実証されているとのこと。

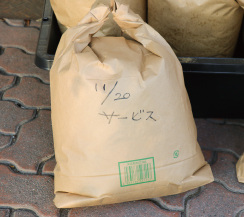

2週間後、ガーデンレストランホルト裏に行ってみると、紙袋に入った堆肥が積まれていました。

ホルト調理のリーダー、山田義人さんによると、ホルトで週2回、食品残渣を機械にかけているとのこと。調理くずや食べ残しなどの食品残渣は3種類に分けて実験結果を残しています。

①調理残渣のみ ②調理残渣と食べ残し ③食べ残しのみ、です。

それぞれの食品残渣をきっちり計測して16ℓと発酵促進剤の米ぬかを同量、枯草菌を少量、機械に投入。調理スタッフとサービススタッフが交代で担当しています。やはり堆肥や飼料など、新しく生まれ変わると思うと楽しみでもあるとのことでした。

実証実験は2025年2月末までを予定。出来上がった堆肥を鹿児島大学が成分分析し、それをもとに実際に農地で使用し作物を栽培します。 ホテルから出た食品残渣が、有機肥料素材や飼料となり、農業や酪農などで活用され、そこで農産物が生み出され、またホテルで食材として使われる。まさに、持続可能な循環型社会の仕組みの実現です。働くスタッフも、何かしら誇らしいような、未来への希望の光のようなものを感じています。

当ホテルでは、今回の実証実験だけでなく、様々な活動を通して社会や環境に対する責任を果たしながら、より持続可能な発展を目指しています。これからも、お客様に”選ばれるホテル”を目指して、スタッフ一同SGDsへの貢献に努めてまいります。