川畑さんのお話の前におさらいです。アマモとは、光が届く浅瀬に生息する海の植物=海草(うみくさ)の一種。アマモが密生するアマモ場では、海水の流れが穏やかなため、稚魚にとって餌となるさまざまな小動物が集まり、ゆらぐアマモの葉のおかげで天敵から身を隠すことができます。多くの魚介がここで生まれ、ある程度の大きさまで生育することから「海のゆりかご」と呼ばれています。

光合成により二酸化炭素を吸収して酸素をつくる点も、注目されるアマモ。近年水質を含めた環境の悪化、魚による食害などで、大幅に減少していることを憂慮して全国でアマモ場再生の取り組みが盛んになっています。

海の中のアマモ

川畑さんが定置網漁業に就労した頃、浅瀬ではすでに藻場が劣化し焼け跡のようになる磯焼けが進行していました。こうした水産資源の減少だけでなく、高齢化や燃料の高騰など漁業を取り巻く環境は悪化し問題が山積みでした。まもなく、若手青年部で山川町漁協青年部会を発足させ、これらの問題を解決するべく活動を開始しました。

同じ頃、2003年12月、地球温暖化対策の国際的な枠組みパリ協定が採択され、 世界規模での「脱炭素化」がこれまでに増して叫ばれるようになっていました。

しかし川畑さんたちの活動は、なかなか漁業者だけでは解決できない問題を前に、行き詰まる日々。そんな中「ブルーカーボン生態系としてのアマモ場の再生」を学び体験する機会を得て、活動は大きく前進。さらに、鹿児島でも、昨年9月、山川町漁業協同組合や鹿児島県、山口水産、そして弊社などをメンバーとする「山川地区ブルーカーボンプロジェクト協議会」(通称:山川の海のゆりかごを守る会)が設立されました。その第1歩として、昨年秋に漁港近くの約5,000㎡を仕切り網で囲い、その一部に種をまいたマット20枚を設置しました。それから半年後、大きく育ったアマモを見て、メンバーから喜びの声が揚がりました。

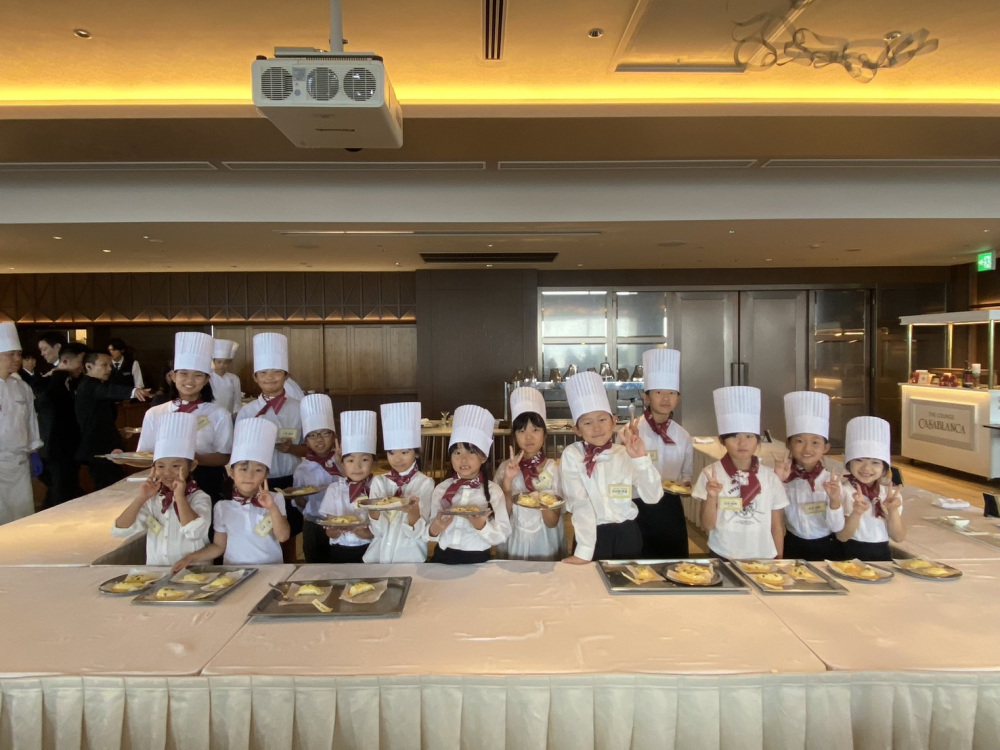

先月、9月20日、川畑さんをはじめとする「山川の海のゆりかごを守る会」メンバーたちが集まったのは、鹿児島市内の魚類市場(鹿児島中央卸売市場)。県内の企業、自治体、また学生さんまで総勢15名ほどで、秋に植えるアマモの種選別を行いました。海水で熟成されたアマモの種は、小さな生き物などの異物が混ざっているため、米粒のような種をピンセットでより分ける必要があります。参加者は一粒一粒この地道な作業を繰り返し行いました。

11月には、アマモマットに値付けして海底に固定し、新たなアマモ場再生を図る計画です。

「海がアスファルト現象化していく中、海に森を造る活動をさらに進めたい。今のままだと絶滅種が増え続け、今後人間も絶滅に向かってしまう。」と川畑さんは続けます。

海は、水温や化学的性質、海流、生物を通じて、地球を人類が住める場所にする地球規模システムの重要な部分を担っています。また、海は漁業や観光業等などを通じて、人類の社会、経済的発展に不可欠な資源を提供しています。

実際に私たちは、海洋生物からたくさんの恩恵を受けています。人間の活動が及ぼす影響で、海洋生物が著しくダメージを受け、その多様性が失われると、海の中の豊かで複雑な生態系を維持することができなくなります。結果として、人間は海からの恩恵を受けることができなくなります。海洋が汚れてしまうと、海洋生物が生きていけなくなるだけではなく、私たち人類も生きていくことができません。

「とにかく、こうした海の状況をもっとみんなに知ってほしい。もっと目を向けてほしい」と川畑さんは熱く語り、最後に「人間は海から生まれたのだから」と話を結びました。

今回、受賞された機会にお話を伺ったわずかな時間でしたが、川畑さんの熱意に、我々も海に対する思いを新たにしました。

子供の頃から時を忘れて遊んだ海、大人になってもそこにあるだけで心を和ませてくれた海。それなのに、日々の暮らしに紛れて海への関心が少し遠くなっていることに気づきました。 私たちが当然のように海からの恩恵を受け、日々を過ごしていられるのも、川畑さんのような熱い思いの方々の活動があるからこそです。生命の源である「海」、大好きな「海」を 私たちも守っていきたい。そのためにはまず、海の現状に目を向けることが第一歩だと思いました。

SHIROYAMA HOTEL kagoshimaは引き続きプロジェクトに参画し、地域の環境に配慮した活動に取り組んでまいります。